法国选手指责中国污染被嘲讽网友晒上海全绿空气指数反击

本文聚焦一起竞技体育场上的外交舆论冲突:一名法国选手在接受采访时指责中国大城市存在严重污染问题,而中国网友则迅速以“上海空气质量全绿”为依据进行反驳。文章首先以摘要形式梳理整件事的来龙去脉与争论焦点;接着从“言论背景与动机”“科学事实与数据检验”“舆论反击与网络心理”“国际语境与言辞边界”四个视角展开深入探讨,每个方面分多个段落行文;最后在总结部分对这次争论进行归纳,揭示其背后更深层的文化、国际舆论、环境与认知冲突。本篇旨在透过这一具体事件,反思体育与公众言论交界处的敏感性,探讨在全球化时代下不同国家或群体对“污染”“空气”“城市形象”这些关键词的理解差异,以及舆论互动中合理批评与偏见攻击的界限。

一、言论背景与动机

这起争议的起点是法国选手在赛场采访时声称中国大城市污染严重,认为空气状况对运动员呼吸与状态构成不利。这样的言论从运动员视角出发,有一定的真实感受基础:高湿度、高温、闷热气候确实可能让人体觉得呼吸困难。但他将这份体验直接与“中国污染严重”挂钩,就触碰到了公众敏感的民族形象与环境标签。

运动员在大型赛事中的言论既具个人表达意义,也具有外交象征性。毕竟在国际媒体面前发声,他的话会被广泛传播,被解读为对国家或城市环境形象的评价。出于媒体效应或者希望引发关注,他或许希望强调挑战环境条件,以衬托自己在艰难条件下的努力。但这种“基于个体体验”的主张若缺乏足够的科学支撑,就可能被解读为带有偏见的概括。

从动机层面讲,这句话也可能含有一定的战略性:在竞技压力下,运动员有时倾向用外部因素为表现不佳寻找“合理化”。将比赛环境困难化,有助于为成绩波动或失常做铺垫。但当这番评论触及国家形象,就会引起社会层面的强烈反弹。

此外,法国选手的言论也引出文化与认知的差异——在一些国家,“空气污染”是公众普遍关注的议题,其语用张力强;而中国经过近年来的重视治理、媒体宣传和城市改善,部分地区实际状况已有明显改善,使得这样的指责很容易被视为与现实脱节。

二、科学事实与数据检验

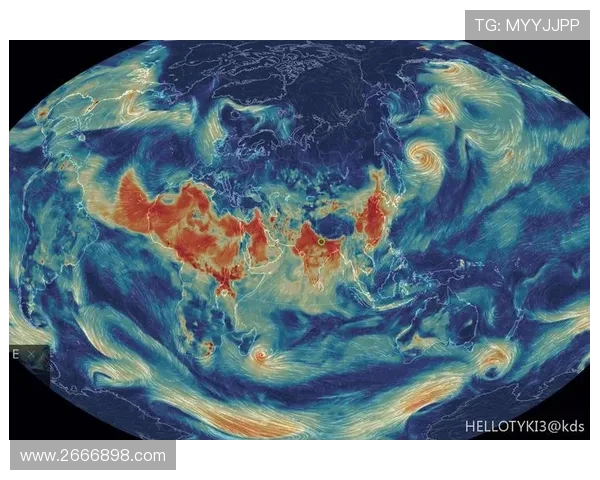

网友反驳的核心依据是“上海空气指标全绿”,即空气质量监测中各项指数均属良好或优良等级。这成为许多人在社交媒体上用来“打脸”该法国选手言论的事实武器。确实,空气质量实时监测的数据具备较强说服力——如果监测显示确实无大规模污染,那就可以反驳“严重污染”这一绝对化说法。

不过,需要对“全绿”这一说法的含义进行辨析:空气质量指数由多项指标(PM2.5、PM10、O₃、NO₂、SO₂、CO 等)构成。某一时点或某若干小时的“绿色”可能只是短期良好状态,而不能代表长期趋势或全部时段。若将局部监测数据过度推广,就可能陷入“断章取义”的误区。

进一步考察历史数据,我们可以看到中国乃至上海都曾有严重污染、雾霾事件的记录。比如,2013 年中国中东部就爆发大范围重雾霾,其中包括上海在内受影响区域严重。citeturn0search4 那样极端天气表明,在某些条件下,中国城市确有经历过环境困境。这意味着环境治理是一个动态过程,“今天空气好”不代表“从未污染过”。

在比较国际城市空气质量时,也要考虑地形、气候、工业结构、交通密度等复杂变量。不能简单地以一句“污染严重”否定一个城市的治理成果。理性的做法是推动长期、透明的数据公开、第三方监测与比较研究,这样公众才有依据判断谁“说对”或“说错”。

因此,“上海全绿空气指数”虽具备反击力量,但其局限性不容忽略。它在特定时间满足良好标准,并不能彻底否定过去污染问题或未来可能波动。科学讨论应避免以偏概全,以某时区数据代替长期趋势。

三、舆论反击与网络心理

面对法国选手的指责,国内网友迅速发动舆论反击。这种反击既带有爱国情绪,也具有舆论策略:以“事实数据”构建回应,并通过网络传播形成舆论压力。网友将“上海空气全绿”作为“打脸”证据,以此增强话语正当性。

网络反击往往伴随情绪化表达和群体身份强化。从一些评论看,用户不乏激烈语言、讽刺、甚至人身攻击。这种情绪发泄背后,是国家形象被质疑时的集体敏感性。公众对外部指责十分警惕,容易将个别言论视为对全体群体的冒犯。

这种网络心理也有风险:舆论战有时并不追求事实本身,而追求“哪一方赢得舆论优势”。这可能导致公众侧重“赢得面子”而非深入讨论环境问题本身。批判者可能被贴上“外人”“别有用心”的标签,而支持者也可能只强调身份立场,而忽视理性对话。

另一方面,这样的反击也具有一定正面意义:它展现出公众对国家形象的保护意识,对外部指责的不盲目认同;同时也促使社会更多关注环境治理、空气质量监测、数据公开等议题。网络舆论虽有盲区,但在公共议题的推动上也不无力量。

四、国际语境与言辞边界

在一个全球化时代,运动员、记者、公众人物在不同国家之间穿梭,其言论不可避免带有跨文化解读风险。一个法国选手口中的“污染严重”,在他自己的文化语境里可能是常见批评,但落在被指国家时,就可能引发敏感反应。

在国际舆论语境中,批评与偏见之间的界限需要谨慎把握。批评一个国家或城市的环境问题并非全然不可,但是否带有刻板印象、夸大成分或文化偏见,是公众评判的关键。如果某种言论在本质上就是将一个国家标签化、妖魔化,那就超出了合理批评的范畴。

对于运动员来说,更应注意言辞的分寸:其实在场馆环境、赛事安排、气候控制等方面发表感受是可以理解的;但若把“呼吸困难”泛化为某国整体现状、予以否定性评价,那就容易被看做跨界言论。公众可能认为你把个人体验上升为国家标签。

此外,国际媒体也会将这样的言论作为素材放大。在传播中,原意未必被还原,而往往被简化为“某某国污染严重”这样标签式标题。这进一步拉大争议。运动员或公众人物应意识到其言论可能被引向媒体放大,承担话语责任。

总结:

这一法国选手指责中国污染、网友以“上海空气全绿”为依据反击的事件,既是体育现场的小插曲,也是公众舆论交锋的缩影。从言论背景与动机看,它既反映运动员体验,也涉及国家形象敏感;从科学角度看,“全绿空气指数”虽有反击力量,却不能代表长期趋势;在舆论层面,公众反击带有情绪色彩,也可能强化群体认同;在国际语境下,更需把握批评与偏见的边界,承担言论责任。

最终,这一争论提示我们:在全球对话中,环境芒果体育议题、公共话语